Синдром Жильбера — это негемолитическая желтуха, является наследственным заболеванием, характеризующимся повышением уровня косвенного билирубина в крови. Считается доброкачественной гипербилирубинемией из-за ее непрогрессивного характера и отсутствия дисфункции печени.

Синдром Жильбера: определение, диагностика, лечение

Причины возникновения заболевания

Основной причиной возникновения синдрома Жильбера определяют генетическую мутацию, а именно мутации в гене, кодирующем фермент УДФ-ГТ (уридиндифосфат глюкуронилтрансфераза). Этот фермент имеет решающее значение для связывания свободного билирубина в печени. Простыми словами мутация приводит к неэффективной обработке билирубина, вызывая его накопление в крови и последующую желтуху. Обычно ребенок наследует мутированный ген от одного или обоих родителей.

Хотя первопричиной является генетическая мутация, некоторые факторы могут спровоцировать клинические проявления синдрома Жильбера. К ним относятся:

- Употребление алкоголя нарушает функцию печени и усиливает симптомы заболевания.

- Потребление жирной пищи может вызвать состояние из-за чрезмерной нагрузки на печень.

- Чрезмерное потребление кофе может спровоцировать симптомы заболевания.

- Голодание или значительное ограничение калорий может повысить уровень билирубина, вызывая желтуху.

- Стрессовые ситуации могут также привести к увеличению выработки билирубина.

- Интенсивные физические упражнения могут спровоцировать симптомы из-за увеличения метаболических требований к печени.

- Менструальный цикл может влиять на уровень билирубина и приводить к периодическому обострению у женщин.

- Некоторые препараты, а именно антиретровирусные средства, химиотерапевтические и анаболические стероиды, могут препятствовать метаболизму билирубина.

- Заболевания и инфекции могут нагружать печень и повышать уровень билирубина.

Как видим, синдром Жильбера в целом вызван наследственной генетической мутацией, но существует ряд факторов, которые могут спровоцировать клинические проявления заболевания. Поэтому разумным решением может стать прохождение диагностики синдрома Жильбера в медицинских центрах «Мати та дитина», особенно если ваши ближайшие родственники имеют случаи периодической гипербилирубинемии.

Диагностика синдрома Жильбера

Диагностика заболевания предполагает сочетание анамнеза и ряда лабораторных и визуализационных исследований.

Лабораторная диагностика включает:

- Общий анализ крови.

- Анализ мочи.

- Общий билирубин и фракции билирубина.

- Ферменты печени: аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза.

- Общий белок и белковые фракции.

- Электролиты.

- Коагулограмма.

- Копрограмма.

- Анализ кала на яйца гельминтов.

- ДНК-иагностика.

Визуализационные методы диагностики:

- УЗИ органов брюшной полости для оценки структуры и функции печени.

- Компьютерная томография печени.

- Биопсия печени (при необходимости) с последующим гистологическим исследованием ткани печени для исключения других заболеваний печени.

Также врач-гастроэнтеролог может назначить дополнительные исследования на маркеры вирусного гепатита для исключения других причин гипербилирубинемии.

Лечение синдрома Жильбера

Если у человека нет клинических симптомов, специальное лечение не назначают. Однако таким пациентам все равно необходимо соблюдать сбалансированную диету и не пренебрегать отдыхом.

В периоды обострения пациентам назначают фототерапию, способствующую ускорению выведения билирубина из организма, соблюдению диеты для здоровья и разгрузки печени, а также курсу сорбентов и витаминов.

Что говорят исследования?

Синдром Жильбера, также известный как доброкачественная гипербилирубинемия, был описан более 100 лет назад. Обычно это считается физиологической аномалией, характеризующейся умеренным повышением системного уровня неконъюгированного билирубина при отсутствии какого-либо основного заболевания печени или явного гемолитического заболевания.

Однако после повторного открытия мощных антиоксидантных эффектов билирубина в конце 1980-х годов, а также многочисленных внутриклеточных сигнальных путей, на которые влияет билирубин, постоянно растет количество доказательств, свидетельствующих о том, что люди с синдромом Жильбера могут извлечь пользу от легкой гипербилирубинемии. от развития широкого спектра «болезней цивилизации», таких как сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды рака, а также аутоиммунные или нейродегенеративные заболевания.

Обострение синдрома Жильбера может возникать вследствие употребления некоторых препаратов, подавляющих экспрессию гена UGT1A1 или действующих в качестве субстратов, конкурирующих с билирубином за фермент UGT1A1.7. В обоих случаях биотрансформация ксенобиотиков может быть нарушена, что приводит к потенциально токсическим негативным эффектам. Типичными примерами таких препаратов являются иринотекан, используемый у пациентов, больных раком толстой кишки, и атазанавир — противовирусное средство, используемое для лечения ВИЧ-инфекции.

Нидерландская рабочая группа по фармакогенетике и Французская сеть фармакогенетики считают определение генотипа UGT1A1 необходимым перед началом лечения иринотеканом и атазанавиром. Также Европейское агеантство по лекарственным средствам и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендуют изучать ингибирование UGT1A1 при тестировании нового лекарства, ведь гипербилирубинемия, вызванная различными ксенобиотиками, часто рассматривается как отрицательный эффект или даже как признак лекарственно-индуцированного поражения печени.

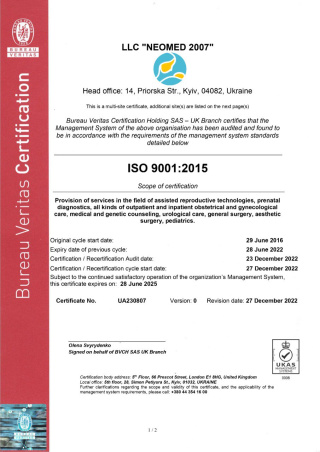

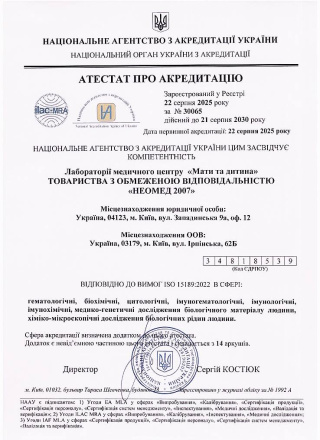

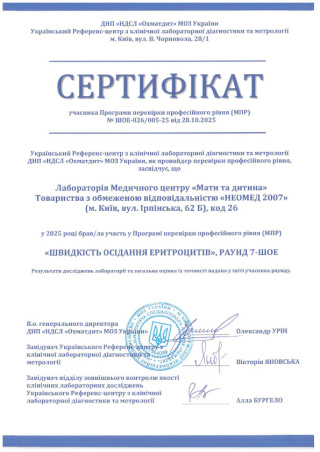

Анализ на синдром Жильбера в медицинских центрах «Мати та дитина»

В медицинских центрах «Мати та дитина» вы можете сдать анализ на синдром Жильбера, который называется:

- Диагностика синдрома Жильбера, определение мутаций в гене UGT1A1

В настоящее время этот анализ является наиболее совершенным методом диагностики синдрома Жильбера. Именно этот анализ изучает количество повторов ТА в промоторном участке гена UGT1A1 (в норме их не более 6) посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

Среди преимуществ анализа можно определить:

- Неинвазивность, вычеркивающая потребность в биопсии печени при подозрении на синдром Жильбера.

- Точная оценка риска осложнений при терапии иринотеканом, химиотерапевтическим препаратом, который используется для лечения некоторых видов рака.

- Анализ помогает адаптировать лечение, особенно то, что включает гепатотоксические препараты.

Чтобы записаться на здачу анализа на синдром Жильбера в Киеве, Львове или Житомире, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по указанному номеру.

Автор: Перееденко Татьяна Ивановна — генетик.

Источники:

Врачи медцентра

Заявка на запись считается действительной после подтверждения её операторами медицинского центра.

Отзывы